订阅 wiki

Share wiki

Bookmark

Quantum Fusion Network

0%

Quantum Fusion Network

Quantum Fusion Network (QFN) 是一个 Layer 1 区块链 平台,专为 去中心化应用程序 (dApps) 而设计,专注于速度和可用性。它旨在解决现有 区块链 的局限性,以促进 dApps 的主流采用。 [2]

概述

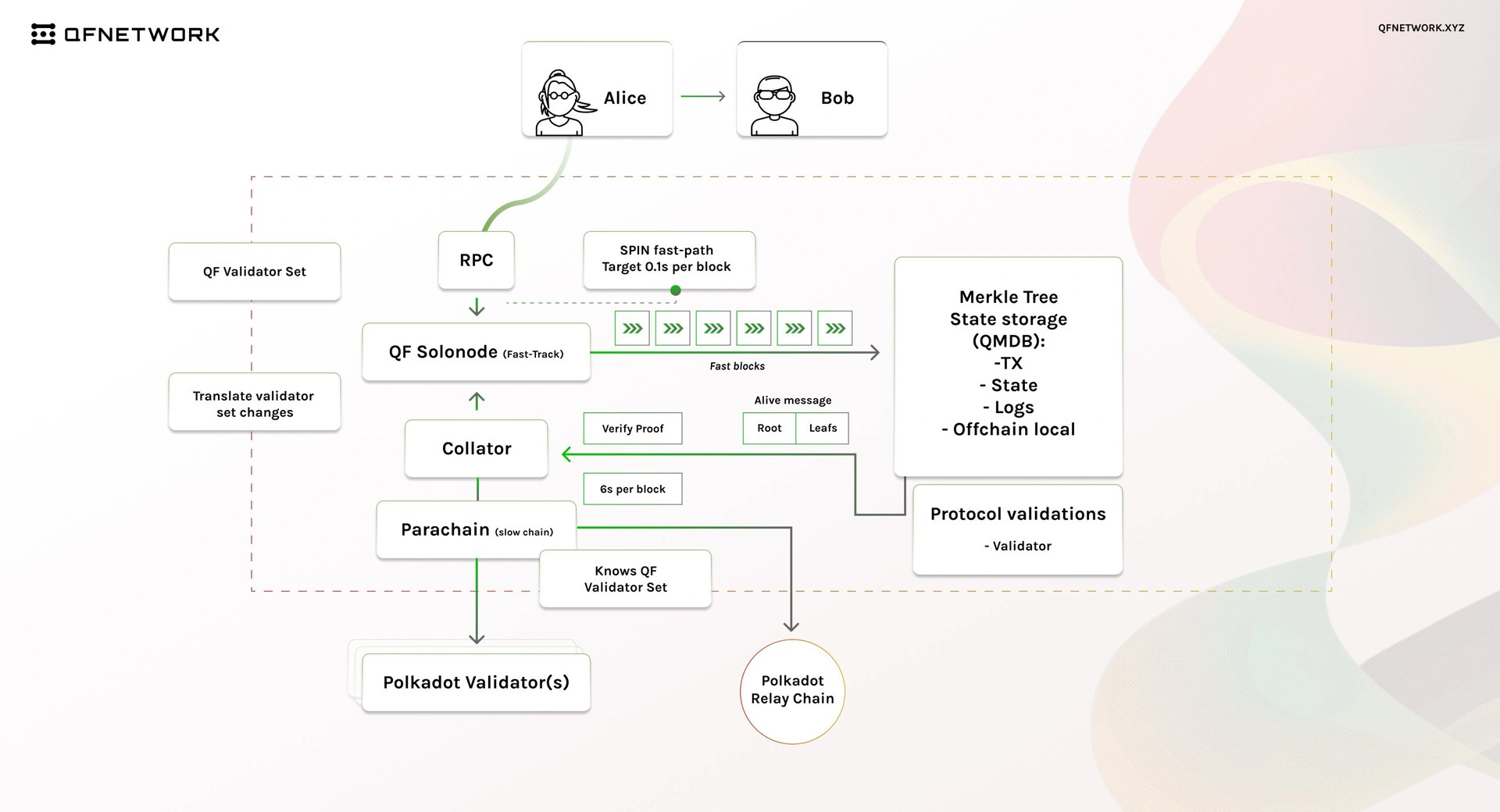

Quantum Fusion Network (QF Network) 是一个 区块链 平台,旨在解决 去中心化应用程序 的性能、可扩展性和可用性挑战。它基于 Substrate 框架构建,结合了几种先进技术,可实现亚秒级的区块时间、高交易吞吐量和高效的 智能合约 执行。这些技术包括用于快速最终性的 SPIN 共识协议、用于高性能合约处理的 PolkaVM 以及用于支持实时响应的并行交易处理。

QF Network 通过提供原生优先的 SDK 和工具来集成通过可验证的链下工作器进行的复杂计算,从而强调可访问性和开发者支持。它还支持用于安全 Web2 数据交互的 zkTLS,并采用 无分叉 运行时升级,以实现持续改进而不会中断网络。该网络针对移动和轻客户端进行了优化,使用 nQUIC 和 WebRTC 进行低延迟通信,以弥合 Web2 用户期望和 Web3 功能之间的差距,同时保持去中心化。 [1] [2] [4]

技术

SPIN 共识

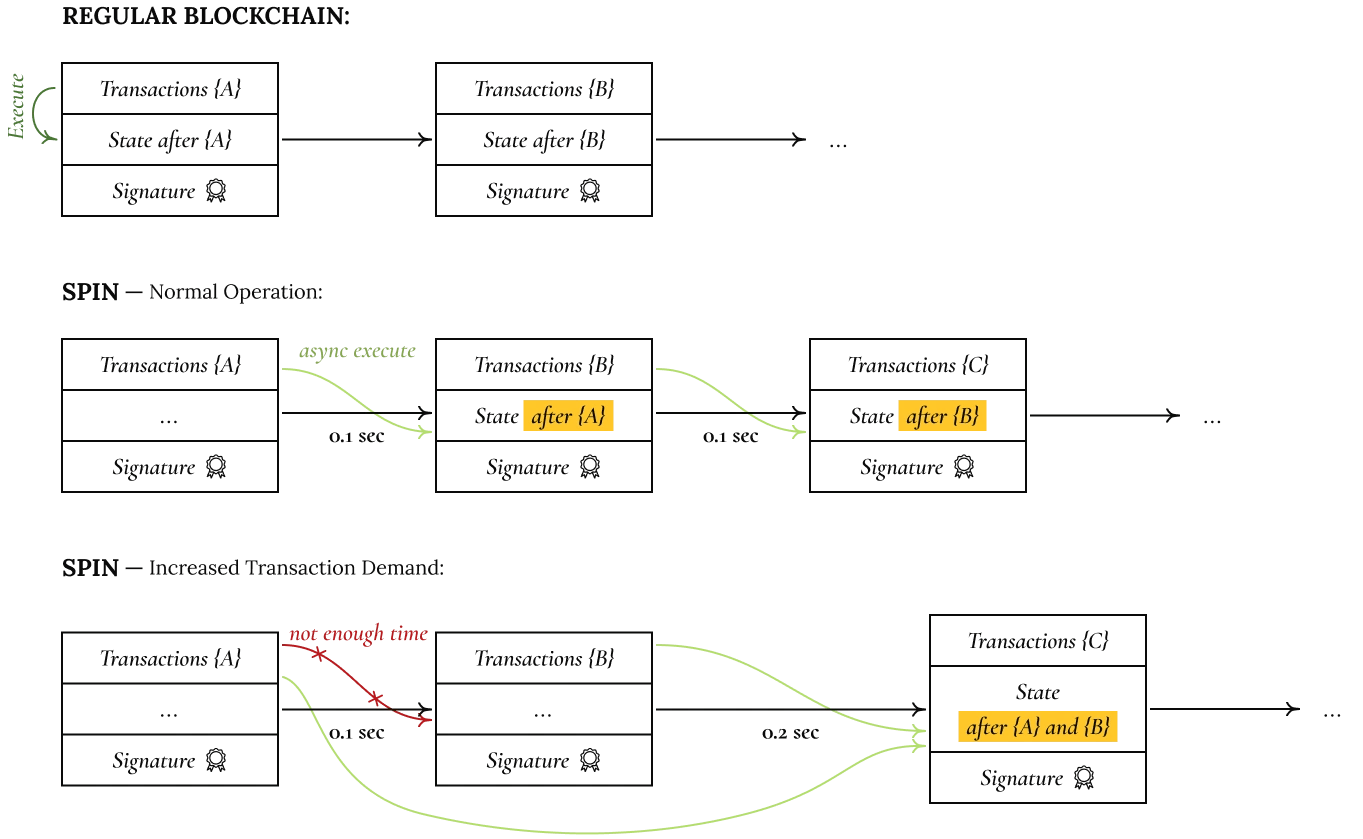

SPIN 共识协议(短期并行增量网络协议)是 Quantum Fusion Network (QFN) 使用的自定义机制,旨在实现比传统 权益证明 (PoS) 设置更快的区块最终性和更大的灵活性。QFN 没有完全依赖 Polkadot 的共识和更长的最终确定时间(12-18 秒),而是使用其 验证器 运行其轻量级最终确定工具,目标区块时间为 0.1 秒,并允许开发者根据交易类型选择不同的安全级别。

虽然 QFN 利用 Polkadot 的基础设施来增强安全性和验证最终确定的区块,但它通过保留其共识系统来避免成为典型的 Layer 2。这种混合方法使 QFN 能够保持速度和可用性,同时在需要时(例如对于高价值交易)有选择地将区块“提升”到 Polkadot 以增加安全性。 [1] [5]

排序与执行

Quantum Fusion Network 将交易排序与执行分开,以实现并行处理并提高整体速度。区块通过对有效交易进行排序来生成,而无需立即更新网络状态,从而允许并行执行或在需要时延迟执行。

这种设计确保即使交易执行滞后,也能保持一致的区块生产。区块生产截止日期会动态调整以维护系统完整性,如果执行滞后则会增加,并减少区块容量直到恢复同步。该方法还最大限度地减少了自私 MEV 策略的可行性,并且由于 Substrate 的灵活性,可以微调区块时间等系统参数,而无需 硬分叉。 [1]

PolkaVM

PolkaVM 是 Quantum Fusion Network 的 智能合约 执行环境。它构建在 RISC-V 指令集之上,以实现高性能、低延迟的执行。它支持自定义预编译函数和 无分叉 升级,允许网络根据需要引入高级功能,例如 零知识证明 验证或 区块链 桥接。

PolkaVM 允许开发者独立定义状态转换,而不是仅仅依赖内置函数来支持 去中心化应用程序 开发的灵活性。它还包括一个 EVM 兼容层,使项目能够以最小的修改迁移现有的 Solidity 代码。虽然仿真会引入一些开销,但整体系统速度可能仍然超过其他链上的原生 EVM 性能。 [1]

网络

Quantum Fusion Network 使用两种网络协议来优化通信:nQUIC 和 WebRTC。nQUIC 是 HTTP/3 中使用的标准 QUIC 协议的修改版本,通过用去中心化的 NOISE 协议替换中心化的 TLS 密钥交换,从而适应对等环境。这使 QFN 节点 能够受益于现代互联网基础设施,同时保持隐私和抵抗审查。

对于浏览器内和轻客户端,QFN 依赖于 WebRTC,这是一种广泛采用的对等协议,通常用于视频和游戏应用程序。这种方法避免了对 DNS 或 HTTPS 证书等中心化组件的需求,从而实现去中心化通信,而不会影响性能或与基于浏览器的环境的兼容性。 [1]

Cap’n Proto

QFN 的 RPC 层使用 Cap’n Proto,这是一种高性能的基于二进制的协议,由于其速度、紧凑性和效率而优于传统的 JSON-RPC。Cap’n Proto 允许零拷贝解码,这意味着从网络接收的数据在使用前不需要转换。它还支持 promise pipelining,使智能家电等设备能够链接依赖查询,而无需等待每个查询完成,从而提高响应能力和资源利用率。

为了避免中心化架构,QFN 旨在实现本地优先的 RPC 发现。SDK 不仅仅依赖于中心化的 DNS,而是优先使用 UDP 广播、mDNS 或 UPnP 连接到附近的 QFN 节点(例如在用户笔记本电脑上运行的节点)。中心化的 RPC 服务器仍然可以用作后备(例如,由设备制造商),但去中心化和性能仍然是主要的设计目标。 [1] [6]

QF

QF 是网络的原生 实用代币,用于支付交易处理和数据存储的费用。它也用作 治理代币,允许持有者参与有关网络变更的决策。QF 的总供应量为 1000 万个代币。 [3] [7]

合作伙伴

- Pantheon

- PalmAI

- NFINITY AI

- Messier M87

- AstraAI

- PolkaVM

- LayerZero

- Shadow Node

- AIgentX

发现错误了吗?