위키 구독하기

Share wiki

Bookmark

Treehouse Finance

0%

Treehouse Finance

Treehouse Finance는 Treehouse 자산(tAssets)과 분산 제공 금리(DOR)를 도입하여 디지털 자산에 대한 온체인 금리 벤치마크를 설정하는 분산형 고정 수입 프로토콜입니다. 이는 스테이킹, 차익 거래 메커니즘 및 합의 프레임워크를 활용하여 분산된 금리를 통합하고 금리 기반 금융 상품 개발을 지원합니다. [1]

개요

Treehouse Finance는 디지털 자산의 고정 수입 상품에 중점을 둔 분산형 프로토콜입니다. Treehouse 자산(tAssets)(예: tETH)과 벤치마크 금리를 설정하기 위한 시스템인 분산 제공 금리(DOR)라는 두 가지 핵심 구성 요소를 도입합니다. 사용자는 ETH 또는 유동성 스테이킹 토큰을 예치하여 tETH를 민트하며, 이는 분산된 온체인 ETH 수익률을 통합하고 DOR 금리 설정 프로세스를 지원합니다. 거버넌스는 처음에는 개발 팀에 유지되며 시간이 지남에 따라 토큰 기반 거버넌스로 전환할 계획입니다. Treehouse는 비효율성을 줄이고 변화하는 블록체인 환경에서 적응성을 유지하기 위해 스마트 계약 기반 프로세스를 강조합니다. [2] [3]

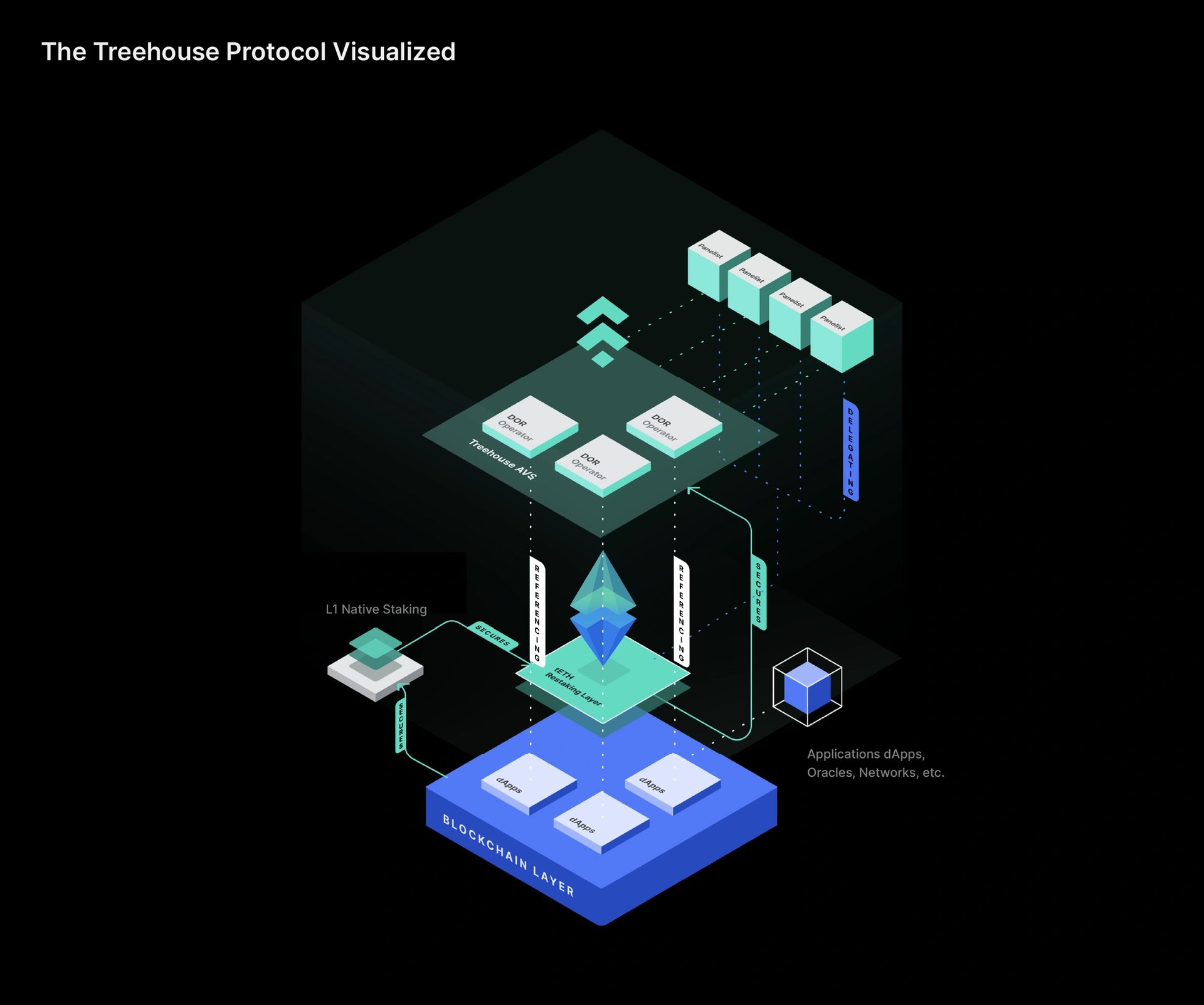

아키텍처

Treehouse는 tAssets 및 분산 제공 금리(DOR) 시스템을 중심으로 분산형 아키텍처를 통해 운영됩니다. tETH와 같은 tAssets는 금리 차익 거래를 통해 기본 무위험 금리 이상의 실제 수익률을 생성하도록 설계된 유동성 스테이킹 토큰입니다. DOR은 다양한 참가자의 입력을 기반으로 참조 금리를 설정하기 위한 합의 메커니즘입니다.

운영자는 DOR 피드를 시작하고 유지 관리하며, Treehouse는 Treehouse 이더리움 스테이킹 금리(TESR) 곡선을 출시하는 첫 번째 운영자 역할을 합니다. 독점 모델과 Treehouse의 소프트웨어를 갖춘 선택된 엔터티인 패널리스트는 금리 데이터 또는 예측을 제공합니다. 프로토콜 무결성을 보장하기 위해 사전 승인된 패널리스트만 현재 허용됩니다. 참조자는 DOR 피드를 금융 상품에 통합하여 가격 책정 또는 결제 목적으로 금리를 활용하는 엔터티입니다. 위임자는 DOR 관련 의무를 위해 tAssets를 패널리스트에게 할당하고, 자산 소유권을 유지하면서 선택한 패널리스트에게 운영 권한을 부여합니다. [12]

DOR

분산 제공 금리(DOR)는 Treehouse 프로토콜을 통해 생성된 벤치마크 금리이며, 디지털 자산 시장의 금융 상품에 대한 객관적이고 검증 가능한 참조 금리를 생성하도록 설계되었습니다. 주관적인 입력 또는 중앙 집중식 제어의 영향을 받는 기존 벤치마크와 달리 DOR은 거래 활동 또는 지수 공식과 같은 측정 가능한 데이터를 기반으로 투명한 온체인 합의에 의존합니다.

이 프로토콜은 조작으로 고통받은 LIBOR 및 단일 게시 엔터티에 대한 의존도로 인해 중앙 집중화 위험을 초래하는 SOFR과 같은 레거시 시스템의 단점을 해결합니다. Treehouse는 정확성, 분산화 및 불가지론이라는 세 가지 주요 원칙을 통해 이러한 모델을 개선합니다.

정확성은 게임 이론을 사용하여 유지 관리되며, 패널리스트는 자본을 스테이킹하고 입력의 신뢰성에 따라 보상을 받거나 처벌을 받습니다. 분산화는 공개 참여 및 투명한 금리 계산에 의해 지원되므로 관련 전문 지식을 가진 사람은 누구나 기여하거나 위임할 수 있습니다. 이 프레임워크는 불가지론적이며, 이는 암호화폐 수익률에서 모기지 금리와 같은 실제 금융 지표에 이르기까지 광범위한 자산에서 참조 금리를 생성하는 데 사용할 수 있음을 의미합니다. [4]

이더리움 스테이킹 금리

이더리움 스테이킹 금리(ESR)는 이더리움 생태계 내에서 스테이킹 역학에서 파생된 기본 "무위험" 수익률을 나타냅니다. Treehouse 프로토콜을 통해 ESR은 투명하고 변조 방지 프레임워크를 사용하여 계산되므로 ESR 곡선을 구성할 수 있습니다. 이 곡선은 스테이킹 수익률에 대한 구조화된 보기를 제공하여 이더리움 생태계 내에서 위험 관리 및 수익 최적화에 사용할 수 있는 스테이킹 금리 선물 및 스왑과 같은 금융 상품 개발의 기반 역할을 합니다. [5]

tAssets

Treehouse 자산(tAssets)은 통합되고 수익률이 최적화된 참여를 가능하게 함으로써 블록체인 네트워크에서 분산된 금리를 해결하도록 설계된 유동성 스테이킹 토큰입니다. 이러한 토큰은 기본 스테이킹 보상 이상의 금리 차익 거래를 통해 수익률을 생성하는 동시에 분산형 금융(DeFi) 애플리케이션에서 계속 사용할 수 있습니다. tAsset 전략과 관련된 위험은 노출을 줄여 수익률 성과를 유지하기 위해 적극적으로 관리됩니다. 초기 버전인 tETH는 이더리움 금리 분산을 대상으로 하며 토큰 보유를 통해 Treehouse Actively Validated Service(AVS)의 암호 경제적 보안에도 기여합니다. [6] [7]

tETH

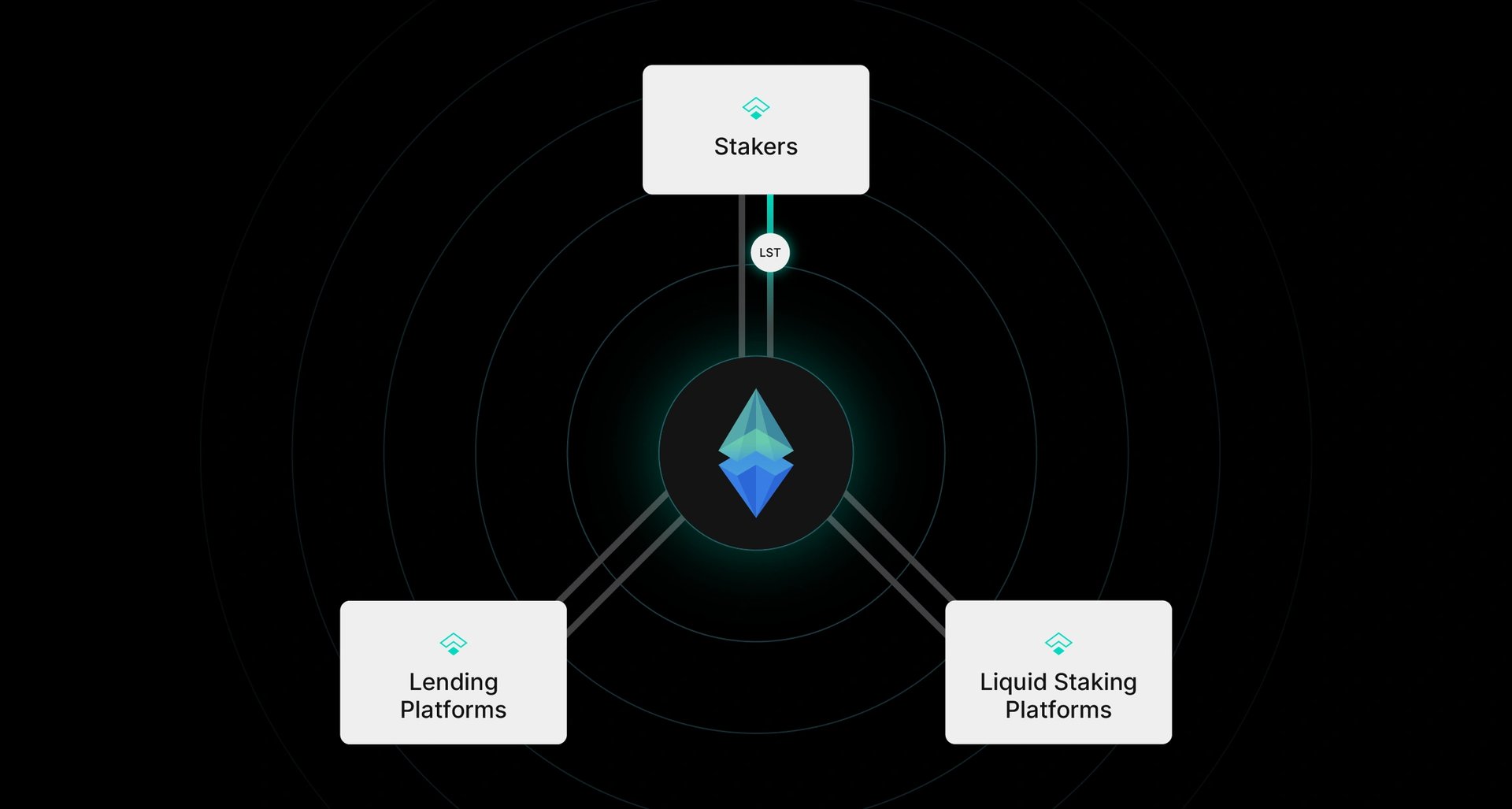

tETH는 이더리움의 기본 지분 증명(PoS) 보상 이상의 금리 차익 거래를 가능하게 함으로써 분산된 온체인 ETH 금리를 통합하는 것을 목표로 하는 유동성 스테이킹 토큰입니다. 실제 수익률을 얻는 동안 tETH 보유자는 DeFi 생태계 내에서 자산을 계속 사용할 수 있습니다. tETH는 또한 암호 경제적 보안에 기여함으로써 Treehouse의 분산 제공 금리(DOR)를 지원하는 데 기본적인 역할을 합니다.

tETH는 ETH 또는 유동성 스테이킹 토큰을 차익 거래 기회가 존재하는 대출 및 스테이킹 플랫폼으로 재할당하여 작동합니다. 시장 참가자가 더 많은 ETH를 빌리고 금리가 상승함에 따라 tETH는 차입 및 대출 활동의 균형을 맞추고 이더리움 스테이킹 금리에 맞추는 데 도움이 됩니다. 이러한 수렴은 온체인 금리 효율성을 향상시키고 금리 스왑 및 옵션을 포함한 고정 수입 파생 상품의 토대를 마련합니다.

이 토큰은 또한 전통적으로 기관 행위자로 제한되었던 차익 거래 전략에 대한 액세스를 확대하여 고정 수입 활동에 더 광범위한 참여를 가능하게 합니다. 그렇게 함으로써 tETH는 암호화폐 공간에서 안정적이고 예측 가능한 금융 시장의 개발을 지원하고 Treehouse 프로토콜의 더 넓은 금리 설정 프레임워크에서 핵심 메커니즘 역할을 합니다. [8] [9]

파트너십

잘못된 내용이 있나요?